Abitare illegale. Intervista all’antropologo Andrea Staid

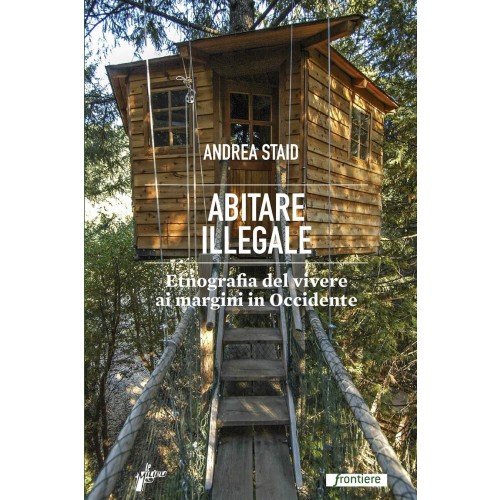

Da non molto uscito in libreria, Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente di Andrea Staid, edito da Frontiere, è un saggio antropologico ed etnografico analizza le forme dell’informalità dell’abitare in occidente. Forme diverse, alternative di concepire lo spazio, l’abitare e la vita stessa.

Associazione per i Diritti umani ha rivolto alcune domande ad Andrea Staid e lo ringrazia per la sua disponibilità.

La ricerca si è svolta in Occidente, tra Europa e Stati Uniti: perchè quest’area di mondo e qual è la tesi da cui è nato il libro?

Ho deciso di concentrami sulle esperienze dell’abitare illegale e informale tra Europa e Sati Uniti perché volevo decostruire la convinzione che in Occidente viviamo tutti uniformati e incasellati in palazzoni, ville o case hitec. Le esperienze e i modi di vivere anche da “noi” sono molti e differenti tra loro e se uno dei motivi che spinge all’abitare informale è la mancanza di un reddito è anche vero che sono molti quelli che per scelta rifiutano di vivere in case altamente inquinanti, anonime, costruite da altri e dove si vive in modo mononucleare. E poi come racconto nel primo capitolo è da pochi secoli che abbiamo smesso di costruirci la nostra casa insieme alla comunità nella quale viviamo, è poco tempo che la nostra abitazione, come molte altre cose nella società occidentale, si è trasformata in una merce.

I margini che ho cercato di indagare in modo sia bibliografico che etnografico sono stati tanti e differenti tra loro. Una grande distinzione che ho fatto nel libro è tra chi nei margini ci vive per scelta e crea, risignifica i suoi spazi e chi nei margini ci si trova costretto e mette in atto rituali di resistenza. Grande è la differenza fra chi decide di vivere in una comune autogestita, eco-sostenibile occupata o di proprietà e chi si ritrova bloccato negli accampamenti di migranti a Calais o al confine di Ventimiglia e reinventa il suo modo di abitare. In entrambi i casi mi sono soffermato a osservare per capire le possibilità dell’abitare informale.

Sono convinto che il modo e il luogo in cui la gente abita definisca molti di quegli ambiti in cui si può costruire la propria identità e cultura. L’abitare informale e illegale, se visto nel senso pieno della sua pratica, non è un fenomeno secondario ma un vero atto di resistenza all’omologazione, una sostanza per la creazione di quelle libertà quotidiane che possono portare a una mutazione culturale che dall’individuo passino alla comunità o meglio alle tante e differenti comunità possibili.

La comunità Rom, soprattutto in Italia, è vittima di politiche escludenti: qual è la concezione dell’abitare di Rom e Sinti e quale la loro condizione di vita – e quindi anche abitativa – in altri Paesi europei?

Le comunità Rom e Sinti sono da secoli vittime di politiche repressive ed escludenti, in questa esclusione hanno ridefinito il loro essere anche nella sfera dell’abitare. La popolazione romanì oggi è presente in ogni continente con una consistenza numerica che raggiunge i 16 milioni di persone. In Europa, le comunità romanès sono presenti in tutti gli stati con una popolazione che supera gli 11 milioni di individui. In Italia la popolazione romanì è stimata attorno alle 170 000 persone, di cui circa il 60% sono cittadini italiani

Non tutti vivono in modo informale, quelli che ho conosciuto e frequentato vivono nella maggior parte dei casi ai margini delle città in quelli che noi gagi chiamiamo campi ma che sarebbe meglio chiamare villaggi. Per Rom e Sinti la casa è strettamente legata alla comunità, non si vende e non si compra ed è attraversata dalla famiglia allargata. In un villaggio non si è mai soli, lo spazio fuori dalla casa ricopre un aspetto fondamentale per la vita di Rom e Sinti e non è rinegoziabile con dei modelli abitativi standardizzati. Il senso dell’abitare romanés lo troviamo nei rapporti sociali che lega i membri della comunità. La necessità di costruirsi la propria casa insieme alla famiglia, di vivere in spazi aperti e condivisi è la sostanza della concezione della casa Rom e Sinti.

Parliamo delle case occupate: qui si intrecciano politica e disagio sociale: ci può riportare qualche esempio di Milano?

Io credo che i quartieri popolari dove sono presenti i comitati, le assemblee che organizzano le lotte per diritto all’abitare sono quartieri dove si mettono in pratica dinamiche di autogoverno e autogestione che creano possibilità sociali per donne e uomini che non hanno abbastanza reddito per vivere dignitosamente. Sono laboratori politici e sociali che ridefiniscono le città. A Milano sono molte le esperienze interessanti e i comitati di lotta attivi, per esempio possiamo citare gli occupanti del quartiere San Siro, Il Comitato Casa e Territorio che opera tra il quartiere Pasteur, Cimiano, Corvetto e Ticinese, Comitato Autonomo Abitanti Barona, Comitato Abitanti Giambellino e Lorenteggio, centinaia di occupanti che come in molte altre esperienze di occupazione in giro per l’Europa, mettono in atto delle reali pratiche di resistenza realizzando una capacità dei diversi soggetti occupanti non solo di mettersi contro, ma di costituire società, creando spazi liberati all’interno di una società che liberata non è. Donne e uomini senza possibilità economiche riprendono ciò che è loro negato, manifestano nella produzione della vita quotidiana una grande capacità di costruire legami sociali con fini comuni, costruiscono quello che gli antropologi chiamano cultura e che sarebbe il mondo, costruito e non, delle relazioni tra persone e luoghi, la rete di reciprocità che tiene in piedi e spinge una società.

La casa per chi la occupa non è uno spazio urbano isolato, è un elemento, una rete di relazioni sociali, familiari, politiche e di quartiere. In queste trame sociali anche le strade fanno parte della casa, perché sono spazi comuni, dove si condivide la quotidianità, dove si attuano rituali di riappropriazione.

A seguito anche dei terremoti che, purtroppo, hanno visto colpite le aree del Centro Italia, quanto è importante l’autoricostruzione , l’iniziativa personale e comunitaria?

L’autocostruzione dopo un’emergenza come quella di una catastrofe naturale può dare importanti risposte sociali e politiche. Riattiva economie locali, salda rapporti tra i terremotati e può dare risposte ecocompatibili, salubri ed economiche alla ricostruzione contribuendo anche a contrastare speculazioni e mafie. Ma per risponderti, visto che il mio libro è una etnografia polifonica vorrei usare la voce, la testimonianza di Mina, architetto, terremotata che ha auto-costruito tramite un cantiere scuola collettivo la prima casa in canapa italiana nella bassa emiliana per rispondere all’emergenza della perdita della sua casa dopo il terremoto:

Autocostruire per autocostruirsi è ancora più importante dopo una tragedia naturale, bisogna far lavorare la gente dopo un terremoto, i bambini e anche gli adulti terrorizzati dal sisma se rimangono inermi dentro anonimi e freddi container si deprimono totalmente, autocostruirsi la propria casa o baracca temporanea è la possibilità per rinascere. Abitare non è solo la casa che hai, ma il contesto nel quale è inserita. I morti durante il nostro terremoto per fortuna non sono stati tanti ma nessuno ci parla del tasso di suicidi dopo il sisma, o dell’enorme incremento di mortalità tra le fasce più anziane. Dopo il terremoto inizia il dramma psicologico, la situazione di distruzione dei legami sociali diventa la cosa più drammatica anche più delle case che crollano.

A seguito di un terremoto si verifica l’evacuazione del territorio, non c’è ricostruzione delle persone che sono quelle che fanno il territorio, si continuano a rifare gli stessi errori fatti all’Aquila. Impedire alle persone di costruirsi una casa dopo un terremoto è una cosa che lo Stato non si dovrebbe permettere di fare.